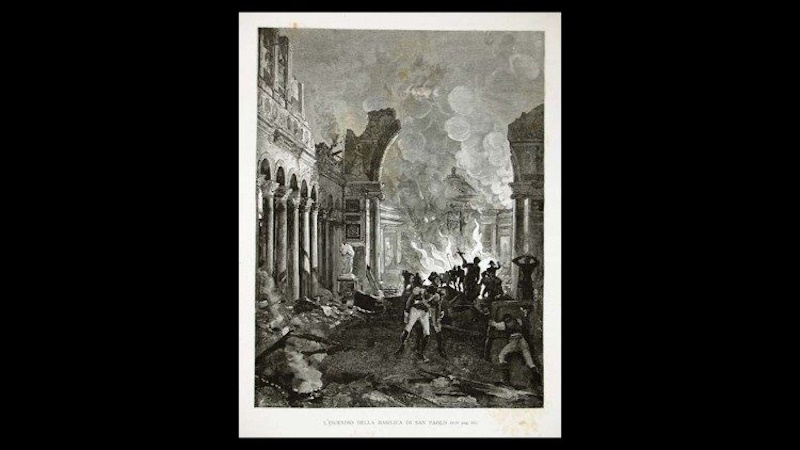

Durante la noche del 15 al 16 de julio de 1823, unas pequeñas brasas dejadas ardiendo por error en el tejado desencadenaron el dramático incendio que provocó el derrumbe de grandes partes del antiguo templo paulino, reconstruido a lo largo de treinta años y consagrado de nuevo por Pío IX en 1854.

Ciudad del Vaticano, 15 de julio 2023.- El maltrecho tejado y los viejos canalones habían estado goteando toda la primavera durante las lluvias y, ahora que llegaba el calor, había que trabajar para evitar que se repitiera el mismo problema en el otoño. Así que, en el verano de 1823, los monjes de la Basílica de San Pablo Extramuros llamaron a los obreros para que hicieran reparaciones.

El 15 de julio es martes y al final del trabajo, los dos obreros, soldadores expertos en fontanería, que estaban en el tejado vuelven a colocar sus herramientas en su sitio y se van a casa, después de haber apagado, entre otras cosas, las colillas de las brasas en una paila utilizadas para trabajar. Pero cometen un error, algo de esas colillas sigue brillando y el descuido tendrá terribles consecuencias. Así se relata, doscientos años después, en un documentado artículo de monseñor Giuseppe Pennisi, que da cuenta de un episodio que causaría conmoción en el mundo, no sólo en el católico.

La alarma, el vaquero y los clérigos

Adosado a un lateral de la Basílica se encuentra el monasterio donde viven los monjes, pero en ese momento está vacío. El campo ostiense cuando hace calor es bastante insalubre y la costumbre de los clérigos era trasladarse en verano a Trastévere, dentro del Palacio de San Calixto. Pero alguien está allí: bajo los muros del monasterio, un tal Giuseppe Perna está apacentando sus vacas, cuando en un momento dado oye un ruido cada vez más fuerte. Y ciertamente abre mucho los ojos cuando se acerca a comprobarlo y ve la estructura de la basílica envuelta en llamas.

Tal vez una pequeña ráfaga de viento hizo que la paila se volcara, enviando brasas a las vigas, dando inicio al desastre. Dos clérigos que también se habían percatado del incidente se precipitaron al lugar intentando hacer algo que de inmediato pareció muy superior a sus fuerzas, así que subieron al campanario y comenzaron a sonar como un martillo para dar la alarma.

Crónica de un desastre

Los bomberos del cuartel de San Ignacio se mueven con rapidez en cuanto son alertados, pero la celeridad del momento no está a la altura de la voracidad de las llamas. Cuando los tres carros tirados por caballos llegan frente a la Basílica dos horas más tarde, la escena que se les presenta a los rescatadores es la de un infierno indomable. Sin embargo, consiguen abrirse paso entre el fuego por el lado del monasterio, una de las pocas estructuras que se salvará.

El fuego arde durante cinco largas horas y finalmente el techo de la Basílica ya no existe. En el interior hay vigas humeantes por todas partes, la puerta de bronce de Constantino se ha licuado, las columnas se han derrumbado en parte y en parte resisten agrietadas y desmoronadas.

Todo – mosaicos, mobiliario, retratos de los Papas – está dañado. Milagrosamente, la nave central no se vino abajo y las llamas salvaron la obra maestra de Arnolfo Di Cambio, el copón medieval. El ábside, el arco triunfal y el claustro también están ennegrecidos, pero de pie.

El Papa inadvertido

Mientras tanto, una multitud de romanos se apresura y observa consternada el terrible espectáculo. Uno de los grandes templos del cristianismo, consagrado en el 324 por Silvestre I, casi ha desaparecido. Varios artistas llegaron también al lugar para fijar en sus lienzos fragmentos de la devastación, que hoy, como tantos fotogramas, nos ayudan a comprender sus dimensiones y su impacto emocional.

La «desgracia fatal», como se lee en un periódico de la época, el Diario de Roma, o «el terrible Vesubio», como lo definió Giuseppe Marocchi, es una enorme tragedia de la que pronto se enteró toda Roma excepto, paradójicamente, el Papa. Pío VII Chiaramonti agonizaba en su lecho de muerte tras la fractura de fémur que había sufrido nueve días antes. De joven, había sido uno de los monjes de San Pablo y el cardenal secretario de Estado Ettore Consalvi quiso evitar infligirle más dolor, prefiriendo mantenerlo en la oscuridad.

La reconstrucción

Al sucesor, el Papa León XII, le correspondió el encargo de dar nueva vida a la Basílica paulina. El proyecto es enorme y la idea – como se había hecho en el pasado para apoyar las obras de San Pedro – es hacer un llamamiento a la cristiandad. Se trata de un «crowfunding» ante litteram que León XII dispuso con la encíclica Ad Plurimas, promulgada el 25 de enero de 1825, fiesta de la Conversión de San Pablo. Y el resultado es extraordinario.

Las contribuciones llegan en masa no sólo de los católicos, sino que llegan a Roma dones de valor absoluto de ortodoxos, musulmanes y casas reales. Llegan ventanas y columnas de alabastro del rey y virrey de Egipto, mientras que el zar Nicolás I envía bloques de malaquita y de lapislázuli, que se utilizarán para los altares laterales del crucero. 1825 es también el año del Jubileo, pero la esperanza de León XII de hacer accesible al menos una parte de la Basílica se ve pronto frustrada (en aquella ocasión, la puerta santa se abre en Santa Maria in Trastevere).

La enorme obra durará treinta años y la Basílica reconstruida será consagrada nuevamente el 10 de diciembre de 1854 por Pío IX, rodeado de cardenales y obispos de diversas partes del mundo que habían acudido a Roma para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción.