PRIMERA LECTURA

Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación

Lectura del libro de Isaías 49, 3. 5-6

El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso.» Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: «Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.»

SALMO RESPONSORIAL

Sal 39,2.4ab.7-8a.8b-9.10

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

Yo esperaba con ansia al Señor;

él se inclinó y escuchó mi grito.

Me puso en la boca un cántico nuevo,

un himno a nuestro Dios. R/.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,

y, en cambio, me abriste el oído;

no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios,

entonces yo digo: «Aquí estoy». R/.

«-Como está escrito en mi libro-

para hacer tu voluntad.

Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas». R/.

He proclamado tu justicia

ante la gran asamblea;

no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R/.

SEGUNDA LECTURA

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús sean con vosotros

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 1-3

Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la Iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con vosotros.

EVANGELIO

Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ése es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo.” Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel.»

Y Juan dio testimonio diciendo: – «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.»

ESTE ES EL CORDERO DE DIOS

No hace falta ser un pesimista consumado para reconocer que en el mundo existe mucho mal, demasiado mal, más del que estamos dispuestos a soportar. El mal en todas sus formas nos disminuye, nos limita, nos amenaza, nos impide realizar nuestros planes y deseos. Es verdad que el mal se usa con frecuencia como medio para conseguir bienes: mentir para salir de un apuro, usar la violencia o amenazar con ella para evitar males mayores, etc. Existen males relativos, que pueden estar a veces justificados (como el dolor que nos provoca una operación quirúrgica), aunque, siendo males, siempre nos resultan indeseables. Existe también el mal radical, que nos amenaza en la raíz misma de nuestra existencia y pone en cuestión su sentido. El ser humano, de manera espontánea, sueña con un mundo en el que el mal no exista. Si el mal es, por definición, “lo que no debería ser”, esto es, un cierto “no ser”, siempre, de manera consciente o implícita, estamos suponiendo (deseando, aspirando a) un mundo sin sombra de mal. Un mundo sin injusticia, violencia, mentira, sin dolor, sin enfermedad ni muerte, es una utopía a la que tendemos necesariamente, por más que sepamos que en este mundo no es realizable del todo (por eso es una utopía). Y, sin embargo, no podemos tampoco dejar de intentar eliminar en lo posible ese mal con tantos rostros que nos rodea, nos amenaza y limita. Vencer al mal significa alcanzar la salvación. De manera espontánea, nos representamos esta eliminación como una destrucción de sus raíces y de sus efectos.

Pero si el mal es tan grande, tan poderoso y omnipresente, comprendemos que para vencerlo y destruirlo necesitamos de una fuerza formidable. Por eso, toda propuesta de salvación, religiosa o meramente mundana (política, por ejemplo) va asociada a la idea de la fuerza y el poder. En las recientes fiestas de Navidad los magos de oriente buscaban “al rey de los judíos”. La realeza significa el poder supremo. Y en el ámbito secular las propuestas de salvación (la instauración de una sociedad justa, como quiera que esto se entienda) se orientan, en primer lugar, a la consecución del poder (político, económico, social) para poder alcanzar sus metas. También, como vemos, en el ámbito religioso.

Pero ni siquiera todo el poder que se puede acumular en este mundo nos parece suficiente para vencer la fuerza del mal. Al contrario, con frecuencia es ese poder el que lo provoca. Por ello, más allá de la fuerza política y militar, nos parece que sólo una fuerza divina puede llegar a conseguir la victoria. Si el rey de los judíos es, además, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios por el que todo se hizo, como nos anunciaba el evangelista Juan el día de Navidad, entonces la salvación tiene que estar asegurada para aquellos que lo acepten y se unen a él, porque se unen a una fuerza formidable e insuperable, invencible. De hecho, Juan el Bautista lo reconoce como uno que es más que él, más fuerte y más poderoso, divino porque existía desde siempre, y que está ungido por el Espíritu Santo, lo que significa que es el Cristo, el enviado de Dios.

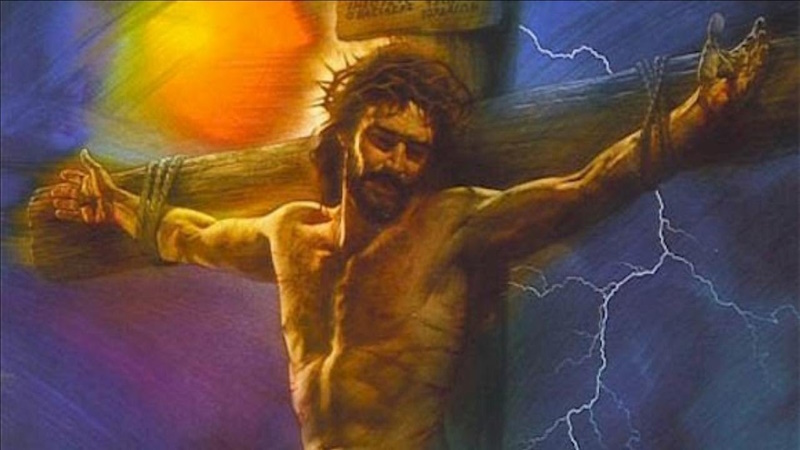

Y, sin embargo, al reconocerlo como el que “quita el pecado del mundo”, lo señala dándole un extraño título: es “el Cordero de Dios”. El cordero es un animal pacífico, que ni siquiera opone resistencia cuando se disponen a matarlo. Por eso es el animal del sacrificio, el que es ofrecido a Dios para la purificación y la expiación de los pecados. Si Jesús, siendo hombre, se presenta como un cordero, quiere decir que su sacrificio para quitar los pecados del mundo y superar el mal es un sacrificio voluntario. Juan está indicando proféticamente (posiblemente, sin saberlo con todo detalle) que el camino de salvación que ha de realizar Jesús no será por la vía de la fuerza, del poder, de la imposición y la conquista sino por una vía bien distinta, la vía de la entrega, la vía de la cruz.

Es cierto que esta vía choca con las expectativas mesiánicas de los judíos (que, en esto, nos representan a todos), pero ya los profetas habían vislumbrado con claridad este mesianismo paradójico: la luz de las naciones, que trae una salvación de alcance universal, es un esclavo, un siervo, un servidor.

Paradójicamente, la fuerza formidable capaz de superar el mal del mundo es el servicio. Es una paradoja necesaria, porque, como muestra la experiencia histórica, en el nombre del Bien, de la Justicia, de la Libertad, de la Igualdad, pero también en el nombre de Dios, se han cometido crímenes incontables. En Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, el Salvador del mundo, Dios nos dice y nos enseña que el mal puede ser superado sólo con la fuerza del bien, que el pecado del mundo se quita por la vía del servicio y de la entrega de la propia vida. Ser bautizados por Cristo, con el Espíritu Santo, significa elegir conscientemente esa vía en la concreción de nuestra vida. Hablamos, naturalmente, de un servicio realizado libremente. No se trata de adoptar una actitud servil, sino, al contrario, de elegir la suprema libertad de poner la propia libertad al servicio del Bien, de Dios y de su Reino, al servicio de los hermanos. Es la actitud que encontramos ya en el momento de la encarnación: “he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38), la que Jesús mismo encarna en toda su vida: “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22, 27).

En este comienzo del año litúrgico, tras haber reconocido y adorado al Rey de los Judíos en el niño nacido de María, y de haber escuchado en el momento del Bautismo la voz del Padre que lo reconoce como a su Hijo querido, nos disponemos a escuchar su enseñanza y seguirlo por los caminos de Galilea y Judea. Es un camino que conduce a Jerusalén, a la Cruz, que nos suscita incomprensión y rechazo. Pero este camino de seguimiento es como una escuela en la que iremos aprendiendo la lógica de la salvación que Cristo nos trae, que quita el pecado del mundo, que nos ayuda a superar (en nosotros mismos, en primer lugar, y en el mundo en que vivimos) el mal que nos afecta de tantas maneras. Aprendemos la lógica de la cruz, que es la lógica del amor incondicional, siguiendo al siervo, puesto por Dios como luz de las naciones, y como discípulos suyos, haciéndonos nosotros mismos servidores de nuestros hermanos.

De este modo, como nos recuerda Pablo en su saludo a los cristianos de Corinto, nos hacemos receptores y dispensadores de la gracia y la paz de Jesucristo.

Desde San Petersburgo (Rusia)

JOSE MARÍA VEGAS

Sacerdote Claretiano y filósofo